2022年春 オーストリア咬合学の創始者、世界的な咬合学の権威、スラバチェック教授が亡くなりました。

スラバチェック教授の著書『ザ マスティカトリー オーガン』は世界のかみ合わせ研究のバイブルとして知られています。

今回、『ザ マスティカトリー オーガン』を再び最初のページから読み、歯科医以外の方にわかりやすい言葉で伝えたいと思っています。本著で使われている英語はかなりニュアンスが違いました。この気づきも僕の貴重な財産となっています。師の本意を私なりに解釈した解説をお伝えします。スラバチェック教授のご冥福をお祈りします。

ささぴー博士のNEWSレター

令和5年新年号

THE MASTICATORY ORGAN

Functions and Dysfunctions

2022年春 オーストリア咬合学の創始者、世界的な咬合学の権威、スラバチェック教授が亡くなりました。師は、身長2mの大柄な男でとても迫力がありました。今から20年前僕が、クレムスで勉強を始めた初日、ホイリゲの出来立てのワインを楽しむ懇親会で、僕は高校の時に習った『野ばら』をドイツ語で歌いました。次の日の朝一の講義中に師は言いました。「ヘイ!ヤングマン!昨日『野ばら』をうたってたな!俺は『野ばら』っていう歌が一番嫌いなんだ!」そういや、前日のセミナー後に「かみ合わせの違う人に歯ぎしりの治療ってできるの?」って、今考えればおバカな質問をしたよな。それに対する、マウンティングというか、なんというか、映画、『愛と青春の旅たち』に出てくる鬼教官。軍隊的なあれですね。昔の日本人的な親近感をダイレクトに感じ、否応なしに気合が入りました。日本人のメンバーからの「君何をしたの?」という視線がこれまた面白かった。クラスメイトのイタリア人、アメリカ人は、にやにやしていましたね。

スラバチェック教授の著書『ザ マスティカトリー オーガン』は世界のかみ合わせ研究のバイブルとして知られています。師は本来は医者。0歳~99歳までの体のことを知った医者が歯科を手掛けていました。『マスティカトリー』は日本では咀嚼という意味に訳されています。咀嚼のみにとどまらず様々な機能を持つ組織体を徹底的に解明した本書は、科学的で斬新で、感動的ですらあります。この教科書で、スラバチェック教授から直接講義を受ける幸運に恵まれ、その後の僕の歯科人生が大きく変わったのは皆さんご存じのとおりです。

今回、『ザ マスティカトリー オーガン』を再び最初のページから読み、歯科医以外の方にわかりやすい言葉で伝えたいと思っています。本著で使われている英語はかなりニュアンスが違いました。この気づきも僕の貴重な財産となっています。師の本意を私なりに解釈した解説をお伝えします。スラバチェック教授のご冥福をお祈りします。

Chapter1 Evolution (進化)

進化論は、スラバチェック教授の「ザ マスティカトリー オーガン」を理解する上でとても重要な論理である。参考文献として、『美しい生物学講義・更科 功・2019』を引用した。圧倒的にわかりやすく、素晴らしい文章であるからだ。いつか、このNEWSレターが出版される時が来たら、正式に許諾を申請させていただくつもりである。

生物の進化に「目的」があると考えるか、進化は単なる「結果」にすぎないと考えるか。

進化論というとチャールズ・ダーウィン(1809~1882)が有名だが、生物が進化するという考えはダーウィン以前からあった。古くは古代ギリシャまで遡れるが、ここではダーウィンが生きていた19世紀の状況を見てみよう。

ダーウィンの『種の起源』が出版されたのは1859年だが、それより15年前の1844年に、イギリスのジャーナリストであるロバート・チェンバーズ(1802~1871)が『創造の自然史の痕跡』を出版した。この本の中で進化論が論じられている。

その進化論は、生物だけでなく、宇宙や社会などすべてのものが進歩していくというものだった。そのような進化を、チェンバーズは「発達(development)」という言葉で表した。

また、イギリスの社会学者であるハーバート・スペンサー(1820~1903)も『種の起源』が出版される前から進化論を主張していた。

スペンサーもチェンバーズと同様に、生物だけでなく宇宙や社会などすべてのものが進化していくと考えていた。

ちなみに、現在「進化」のことを英語で「エボリューション(evolution)」というが、これはスペンサーが広めた言葉である。進化の意味で「エボリューション」を使ったのはスペンサーが初めてではないが、人気のあった彼が使ったことで、この語は広く普及したのである。

このようにダーウィンと同時代の進化論者たち(チェンバーズはダーウィンより7歳年上で、スペンサーは11歳年下)は、進化を進歩とみなしていた。こういう考えの根底には、「存在の偉大な連鎖」と共通する「生物の中でヒトが最上位」という考えがあったのだろう。

一方、ダーウィンは、進化を意味する言葉として「世代を超えて伝わる変化」(descent with modification)をよく使っていた。この言葉には進歩という意味はない。しかし、この言葉は広まらなかった。広まったのは「エボリューション」の方だ。

つまり、19世紀のイギリスで広く普及したのは、ダーウィンの進化論ではなくて、スペンサーの進化論だった。

そして残念ながら、その状況は21世紀の日本でも変わらないようだ。名前としてはスペンサーよりもダーウィンの方が有名だけれど、進化論の中身としてはスペンサーの進化論が広まっているのである。

でも、スペンサーの進化論は、本当に間違いなのだろうか。進化には進歩という側面だってあるのではないだろうか。

生物が進化すると考えた人はダーウィン以前にもたくさんいた。でも、チェンバーズもスペンサーも、みんな進化は進歩だと思っていた。進化が進歩ではないことを、きちんと示したのは、ダーウィンが初めてなのだ。それではダーウィンは、なぜ進化は進歩でないと気づいたのだろう。

進化は進歩ではないとダーウィンが気づいた理由は、生物が自然選択によって進化することを発見したからだ。ここで間違えやすいことは、自然選択を発見したのはダーウィンではないということだ。ダーウィンが発見したのは「自然選択」ではなくて「自然選択によって生物が進化すること」だ。

自然選択とは遺伝的な変異の結果、自然に子供の数に差が生じるということを意味する。

この場合の子供の数というのは、単純に親が生きていた年齢まで子供が生きている数を数えればいい。例えば、25歳に達した時、親に比べ子供世代の数が減っていれば、その種は衰退していくということになる。

実は、自然選択はおもに2種類に分けられる。安定化選択と方向性選択だ。

安定化選択とは、平均的な変異を持つ個体が、子どもを一番多く残す場合だ。たとえば、背が高過ぎたり、反対に背が低過ぎたりすると、病気になりやすく子どもを多く残せない場合などだ。

この場合は、中ぐらいの背の個体が、子どもを一番多く残すことになる。つまり安定化選択は、生物を変化させないように働くのである。

一方、方向性選択は、極端な変異を持つ個体が、子どもを多く残す場合だ。たとえば、背が高い個体は、ライオンを早く見つけられるので逃げのびる確率が高く、子どもを多く残せる場合などだ。この場合は、背の高い個体が増えていくことになる。

このように方向性選択は、生物を変化させるように働くのである。

ダーウィンが『種の起源』を出版する前から、安定化選択が存在することは広く知られていた。つまり当時は、自然選択は生物を進化させない力だと考えられていたのである。

ところが、ダーウィンはそれに加えて、自然選択には生物を進化させる力もあると考えた。ダーウィンは、方向性選択を発見したのである。

方向性選択が働けば、生物は自動的に、ただ環境に適応するように進化する。たとえば気候が暑くなったり寒くなったりを繰り返すとしよう。その場合、生物は、暑さへの適応と寒さへの適応を、何度でも繰り返すことだろう。生物の進化に目的地はない。

目の前の環境に、自動的に適応するだけなのだ。こういう進化なら明らかに進歩とは無関係なので、進化は進歩でないとダーウィンは気づいたのだろう。

地球には素晴らしい生物があふれている。

小さな細菌から高さ100メートルを超す巨木、豊かな生態系をはぐくむ土壌を作る微生物、大海原を泳ぐクジラ、空を飛ぶ鳥、そして素晴らしい知能を持つ私たち。こんな多様な生物を方向性選択は作り上げることができるのだ。

もしも進化が進歩だったり、世界が「存在の偉大な連鎖」だったりしたら、つまり一直線の流れしかなかったら、これほどみごとな生物多様性は実現していなかっただろう。

私たちが目にしている地球上の生物多様性は、「存在の偉大な連鎖」を超えたものなのだ。

生物の進化に「目的」があると考えるか、進化は単なる「結果」にすぎないと考えるか。

その答えは、突然変異した種が環境に適応して、偶然生き残ったからである。現在では、その突然変異が遺伝子のミスコピーによって起こることがわかっている。「ミス」ですから、そこに目的などない。いつ起こるかわからない偶然によって、親とは少し違う形質の子が生まれるのだ。キリンの首が伸びたのは、木の上の葉を食べたいと思ったからではない。突然変異で首の長いキリンが生まれたからである。そして、運がよく木の上の葉を食べることができたから、子供の数が減らなかったのである。目的がないから、進化は進歩ではない。また、進化にはゴールも存在しない。

スラバチェック教授は、オーストリアの貴族出身で敬虔なキリスト教信者。「存在の偉大な連鎖」の頂点としてヒトをとらえた時、進化は目的を持ち、そのゴールはヒトであると考えたかったに違いない。

また、医学博士として、脳の発達とそれに関連する歯、顎、筋肉、骨格の複雑な機能の進化を研究し、その高度な連携を確信するにいたった。進化は目的をもち、進化は進歩であると考えて当然である。

スラバチェック教授は、進化論とは別のアプローチとして『サイバネティクス』を用いた。

『ザ マスティカトリー オーガン』の序文で、人間の進化は言葉で文章をつくるところから始まった。新しい人類の歯、顎、筋肉、骨格の機能は有機体にとって非常に重要な高度に洗練された、『サイバネテックシステム』であると述べている。

『サイバネティクス』とは、ノバ―ト・ウィナーが戦後の1948年に著書『サイバネティクス』で提唱した理論。通信機器を人間が使いこなすことから始まり、人間と機械機能のコミュニケーションの確立と融合を提唱する学問である。

パソコンの普及、メールなど現代社会の進化に役立ち続けていることは言うまでもない。

同様の進化が、はるか古代の新しい人類の脳の進化にも当てはまる。

つまり、会話ができる「発語器官」は「通信機器」であるという考え方だ。

従来我々が単に物を噛む器官、いわゆる咀嚼器官(そしゃくきかん)と呼んでいる口が、どのように進化にしてきたのかということを考えることは、その複雑な機能とそれに関連する脳の発達を理解するために絶対に不可欠だとスラバチェック教授は述べている。

会話こそ脳であり。脳は会話である。

蓄積された知識の「データ転送」の手段でとしての言語の発達は、人類発生における非常に急速な進化プロセスの背後にある中心的な推進力であった。確かに言語の表現の可能性は、社会的行動と社会構造の確立に大きく貢献した。

はぎしりは脳を冷やす

「はぎしりは脳を冷やす」このことを言いたいがために、スラバチェック教授は「ザ・マスティカトリー・オーガン」を書いた。

スラバチェック教授は講義中にあるフレーズを頻繁に叫んだ。「スリープブラキシズム・ストレスマネージメント!」 「はぎしりはストレスを管理している!」という意味だ。本当にことあるごとに言っていた。歯のこの最も重要な機能を理解するためにヒトの進化とそれに伴う脳の巨大化の背景を知ることはとても重要である。

脳は1000万ビットのコンピューターである。脳の容量が大きくなることはすなわち脳コンピューターの処理能力が向上するということだ。コンピューターはアプリケーションをインストールすると様々なことができるようになる。我々のまわりを見てみよう。朝、スマホの目覚ましで目を覚ます。通勤の時、地下鉄にスマホのPASMOで乗車する。地下鉄の中ではニュースアプリを起動させ、今朝のミサイルの情報を検索する。友人のSNSをチェックし、おいしそうなチャーハンが載っているのを見る。もっとく詳しく知りたくなりその店を食べログアプリで検索、街中華の場所と営業時間と評価を確認する。カレンダーアプリを起動しGWの日程を確認し、楽天トラベルアプリで気になったホテルがほぼ満室でかなり高価な部屋のみ残っているのをみて、早めに旅行の計画を立てなかったことを後悔する。そしてゲームアプリを開いて、職場の駅に着くまでなんとなく暇をつぶす。

まさしく人という集団でのサイバーネティックスが実践されている。サイバーネティックスとは、通信工学と制御工学を統合し、生理学、機械工学、システム工学、さらには人間、機械の相互関係を(コミュニケーション)を統一的に扱うことを意図して作られ、発展した学問である。ノバ―ト・ウィナーが戦後の1948年に提唱した。

ヒトの脳というコンピュータと歯の関係もまさしくサイバーネティックスである。

進化の過程で通信と制御を統合させている。

スラバチェック教授のマスティカトリーの英語版が出版されたのは2002年である。ヒトのすべてのDNAを解析しようと試みたヒトゲノム計画が完成したのは2003年である。当然マスティカトリーに記載された人の進化の系統樹は少し修正が必要である。この20年でDNA解析は急速に発展し、多くの謎を解明してきたからだ。DNA解析をもとにした最新のヒトの進化についての系統樹を、スラバチェックの原著マスティカトリーにスライドさせながら述べる必要がある。注目すべきはヒトの進化と二足歩行の時期、脳の重量の増大化と顎顔面の縮小化についてである。

脳の巨大化 顎顔面の縮小

ヒト属Homo

現代人(ヒト)は学名がホモ・サピエンスあるいはホモ・サピエンス・サピエンスとされている動物の標準和名である。ホモとは「人」を意味するラテン語である。ホモ・サピエンス は「知恵のある人」という意味である。このホモという名称がつくホモ・〇〇〇,ホモ・△〇△〇をヒト属(ホモ)と呼ぶ。哺乳類霊長目(サル目)ヒト科の属のひとつで、いわゆるサルからの枝分かれした属である。祖先はサルなのであり、ヒト種(ホモ・サピエンス種)は「サルから別の生物へ進化した」という説を証明する決定的な証拠はまだなく、依然としてサル属の一種と見なされている。アフリカ類人猿の一種であるとされ、生物学的に見ると、ヒトにもっとも近いのはヒト以外の大型類人猿である。ヒト属は原人種、旧人類種、ホモ・サピエンス種を含め34種も発見されている。そのうちホモ・サピエンスは大脳が大きく増大進化したグループである。約2万数千年前にホモ・サピエンス以外の全ての種は既に絶滅しているとされている。

進化のプロセス

進化は目的を持たない。突然変異と自然淘汰であることは以前にも述べた。木の上の葉を食べたいからキリンが生まれたのではなく、突然変異で首の長い馬が生まれ、たまたま生存に有利に働いたのである。ヒトすらも進化の枝分かれの過程なのだ。ミミズも猫も犬もその系の進化の最先端にいる。

人類の進化5つの段階

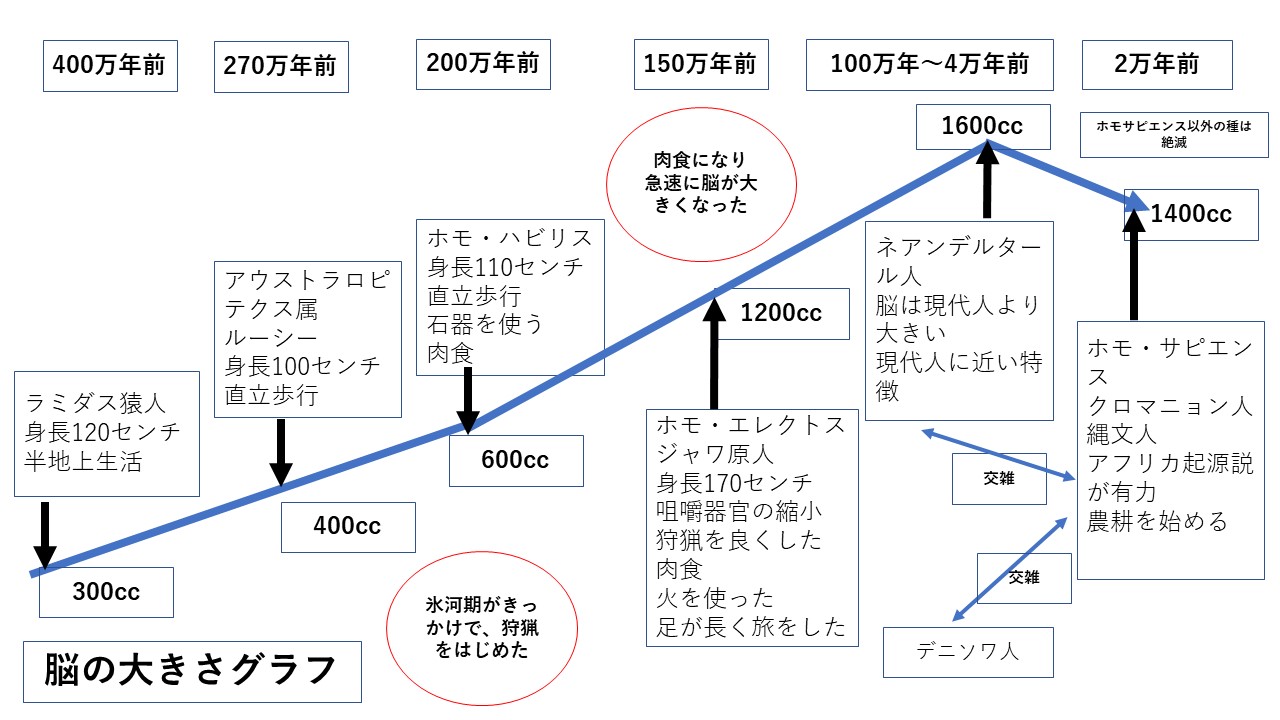

人類は大体700万年くらいの歴史がある。その歴史を大雑把に分類すると。初期の猿人、猿人、原人、旧人、新人の5つに分けられる。一番古い初期の猿人は、チャド(アフリカ)で見つかった700万年前のテヘラントロプス属である。日本では440万年前のラミダス猿人の方が有名である。標本の数も多く東京大学の諏訪元教授らがエチオピア(アフリカ)のアファール盆地で発見した。当時、メディアでも多く取り上げられたようである。人類が類人猿から分かれて独自の道を歩み始めた際の一つの指標は、地上性の生活だ。そこでまず半樹上性・半地上性の「初期の猿人」が現れた。初期の猿人であるラミダス猿人は、森林から平原への生活へと適応していく過渡期にあった。ラミダス猿人の特徴は、脳の大きさは類人猿のチンパンジーと同じくらいの300cc級であった。身長は120センチくらいで、直立二足歩行への適応が完成していない時期であった。続いては猿人と呼ばれるグループ。より地上性が強くなり直立二足歩行をしていた。年代や地域が異なる様々な種類がいたが分布としてはアフリカだけに限られていた。270万年前に非頑丈型猿人、頑丈型猿人という2つの系統に分かれ、非頑丈型猿人の一部で石器をつかいはじめた種類もいた。頑丈型猿人は頭骨にとさかのようなでっぱりがあったり、頭が横に広がったり、かなり異形で特殊化が極まった人類という印象だが、実は非頑丈型猿人よりもずっと長く生き延びた。そして猿人の代表格はいわゆるアウストラロピテクス属である。その中でも有名な化石に「ルーシー」と呼ばれるものがある。1974年、初期の猿人であるアウストラロピテクス・アファレンシスの化石人骨がエチオピアで発見されたのだが、この化石は一個体の40%分が残る非常に貴重なもので、化石を発見したアメリカの人類学者ドナルド・ヨハンソンによって「ルーシー」という愛称がつけられた。ヨハンソンのチームがキャンプで発見を祝っていた時にビートルズの「ルーシーインザスカイウィズダイアモンド」という名曲が流れていて、この化石に「ルーシー」という名前を付けたことはあまりにも有名だ。ちなみにLSDという意味もこの曲にはある。「ルーシー」が属するアウストラロピテクス・アファレンシスは、猿人の代表格であるアウストラロピテクス属の中でも古い種である。アウストラロピテクス属はレイモンド・ダートによって発見された猿人の種類である。骨盤があり直立歩行をしている。上下顎骨など咀嚼器官が発達している。脳の容量が平均500ccほどと現代のゴリラとほぼ一緒である。「ルーシー」はアウストラロピテクスの全身の骨格が明らかになった初めてのケースで、体長約100センチ脳の容量は400ccほどとみられていた。「ルーシー」の復元標本と化石レプリカは国立科学博物館などで見ることができる。およそ200万年前になるとアフリカで原人が登場した。最初の原人ホモ・ハビリスは猿人よりも少し脳容積が大きく歯や顎が縮小した人類だった。猿人との違いは、石器への依存度が高く、肉食をよくするなど文化や行動面でも猿人とは大きく違っていた。ホモ・ハビリスはホモ属だ。ここで注目すべきは、ホモとは現生人類ホモ・サピエンスについている属の名前と同じだということだ。ホモ・ハビリスは最初のホモ属とされている。初期の猿人も猿人も脳容積はあまり変化していない。しかしホモ・ハビリスが一歩を踏み出しそれ以降は現生人類に至るまで時代とともに脳容積がどんどん増大している。ホモ・ハビリスの脳容積事態は600ccを超えるくらいで大きいものでも800ccを超えることはなかった。身体は猿人より大きいがそれほど大柄ではなかったようだ。しかしそこから先の伸びしろがすごいものだった。

ホモ・ハビリス以降の人類は脳容積だけでなくほかの指標の現代的になっていく。ボディサイズは大きくなっていき、咀嚼器官の縮小も進んだ。サルは額から顎にかけて斜めになっている。つまり顎が突き出している。しかし現生人類は顎が小さいので、額から下がすとんと垂直に落ち込むように平らである。

ヒトの生後一年目の姿勢の変化は、大後頭孔で約45度の回転を強いる。大後頭孔とは、頭蓋骨と背骨がつながる部分の穴のことだ。 ヒト科は、重い頭部をからだで支え、直立二足歩行をする。 そのため、大後頭孔は頭蓋骨の真下にある。 背骨の真上に頭蓋骨が位置するので、バランスよく頭蓋骨を支えて歩くことができる。またこの大後頭孔の位置の変化が頭蓋底全体に影響を与え顎顔面の成長と方向性に影響を与えている。ヒトが不正咬合になりやすい要因である。チンパンジーではこのような変化は全く起こらない。

またホモ・ハビリスが石器を大いに使って暮らしていたこともはっきりとわかっている。そもそもホモ・ハビリスの名は器用な人という意味なのだ。以降、人類は進化のスピードをぐんと上げる。最初の原人ホモ・ハビリスがアフリカにとどまっていたのに対して、世界に飛び出した原人がいる。それは、ホモ・エレクトスである。アフリカでも化石が確認されていて、遠くユーラシア大陸を旅して東アジアや東南アジア島に至るまで広域に分布した。百数十万年にわたって存続した息の長い人類でもある。身体も大きく脚も長くなって、効率的な二足歩行ができたと考えられている。だから旅をしたに違いない。ホモ・エレクトスであるジャワ原人の場合、身長が170センチ以上になったとされている。彼らは最後期には脳の容量が1200ccほどになっていたそうで、現生人類の平均1400ccと比べてもかなり肉薄していた。1984年にケニアのトゥルカナ湖畔でリーキー一家によってほぼ完全な原人化石が発掘され、トゥルカナ=ボーイとなづけられている。身長はすでに160センチ大人になれば180センチに達していたのではないかといわれていて、脳は900ccであっただろうといわれている。彼はルーシーと同じヒト進化のスター的存在であり。国立科学博物館にて骨格模型を見ることができる。

それから、旧人の登場である。アフリカでは100万年~60万年前のどこかでヨーロッパでも60万年前、アジアでも30万年前には原人よりも脳が大型化し他にも現代人に近い特徴を持った旧人が現れる。一番有名なのが30万~4万年前ごろにヨーロッパを中心に分布していた、ネアンデルタール人である。状態の良い旧人の化石からはDNAの断片が取り出せることがあって、その研究からネアンデルタール人が現生人類ホモ・サピエンスと混血していたことが分かった。ショッキングな話題であった。またシベリア南部のデニソワ人は、やはりDNA研究からネアンデルタール人とは違う旧人であるとされた。さらにこのデニソワ人が、現生人類と混血してメラネシア人に受け継がれているとする研究もある。旧人の脳は1600cc以上の容積のあるものも見つかっている。これは現生人類の脳の容積よりも大きい。

そして、新人ホモ・サピエンスが出現する。新人といったときには現生人類であるホモ・サピエンスを示している。ヨーロッパでクロマニョン人と呼ばれている人たちも日本で縄文人と呼ばれている人たちもすでにホモ・サピエンスで広い意味で現代人の直接的な祖先である。これまで見てきた猿人、原人、旧人が生きていたころは、それぞれ同時代に異なる種の人類があちこちにいたのに、ホモ・サピエンスの時代にはそうした人類の地域的多様性が失われてしまうのだ。今の説では世界中のすべての現代人の起源は、およそ20万年前のアフリカに起源があるということになる。現代人の共通祖先だ。アフリカの旧人から進化してその後しばらくしてからアフリカを出て、全世界に散らばっていき、各地の現代人の集団が、成立したわけだ。これをホモ・サピエンスのアフリカ起源説と呼ぶ。この説が確立したのは21世紀になってから比較的最近である。それまではそれぞれの地域で原人が旧人になりさらに旧人が新人になったというような対立仮説も一定の支持を集めていた。しかし遺伝子レベルでの議論ができるようになった1980年代末から形勢が変わった。さらに世紀が変わってからのアフリカでの新しい化石の発見、考古学的証拠の報告が相次ぎアフリカ起源説はゆるぎないものとなった。

進化は目的を持たない。脳の巨大化は突然変異である。ある日突然あらゆる言語を話せる1000万ビットのコンピューターを人類は獲得したのである。こんな、有利な突然変異ってあり得るのだろうか、私はこう思っている。宇宙人がサルにDNA操作をして猿人を作った。あまりにも脳が大きくなりすぎ宇宙の脅威となる可能性があった。そこで2万数千年前に旧人を絶滅させ、DNA操作して作ったホモサピエンスのみを地上に送った。

ここまでの内容を整理します。

- 進化は偶然の産物である。

生物の進化に「目的」があると考えるか、進化は単なる「結果」にすぎないと考えるか。

その答えは、突然変異した種が環境に適応して、偶然生き残ったからである。現在では、その突然変異が遺伝子のミスコピーによって起こることがわかっている。「ミス」ですから、そこに目的などない。突然変異種が生き残ったとしたら、それは、運よく生き残ったに過ぎない。

- 会話こそ脳であり、脳は会話である。

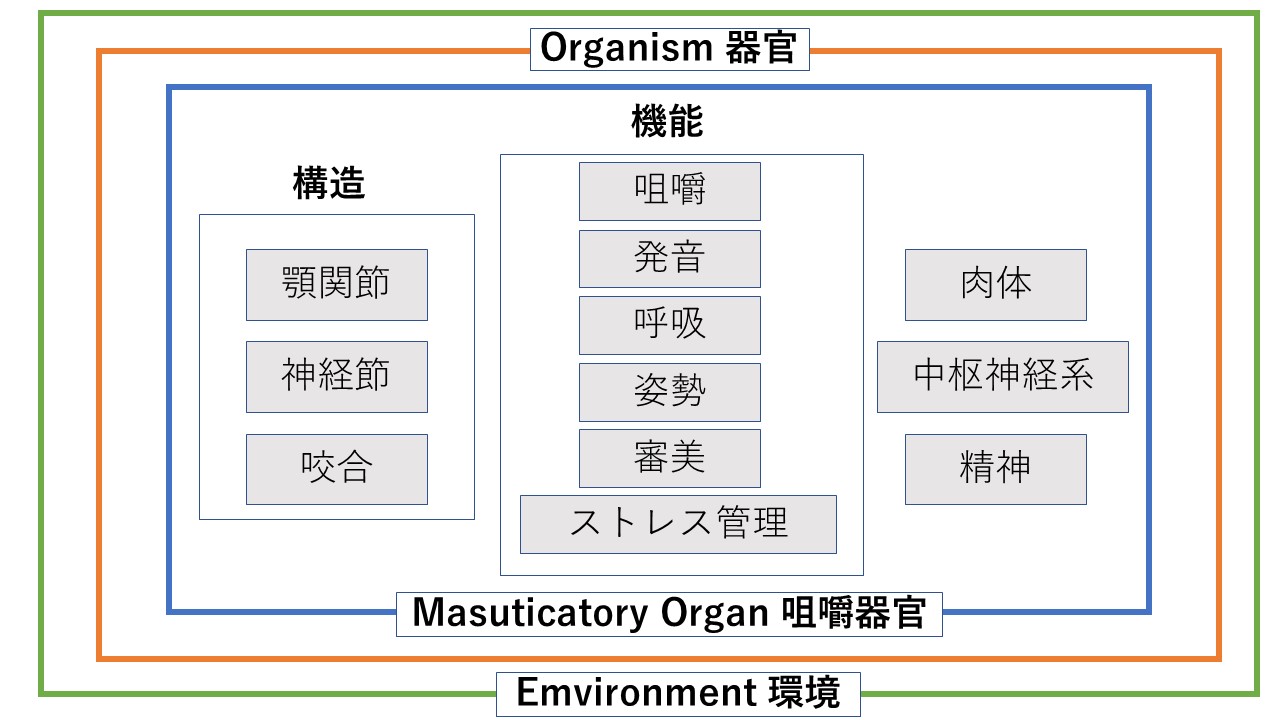

突然変異で巨大な脳を得たサル。咀嚼器官は脳コンピューターに最初から内包されていた様々なアプリケーションを起動した。ヒトの脳というコンピューターと咀嚼器官の関係はまさしくサイバーネティックスである。サイバーネティックスとは、通信機器を人間が使いこなすことから始まり、人間と機械機能のコミュニケーションの確立と融合を提唱する学問である。このサイバーネティックスの根幹をなすものが脳と咀嚼器官の連携であり、咀嚼器官は、咀嚼以外に、発音、呼吸、姿勢、審美、ストレス管理という機能を担っている。

3,はぎしりはストレス管理を行う

会話をすることにより多くの社会性を得ることになった人類。そして脳を使いすぎるようになった。脳を冷やすために、はぎしりという生理現象を行うようになった。機能的MRIにおいて、脳の情動の中枢アミダラの活動が歯ぎしりにより鎮静されることも判明している。巨大な脳を支えるために顔面頭蓋の骨格系が変化していった。縮小化した顎口腔系でのはぎしりは、歯に壊滅的なダメージを与えることとなった。

人類は肉食で進化した

人類はオランウータンやゴリラやチンパンジーと共通の祖先から進化した。動物進化の系統樹において、約1300万年前にオランウータン、約650万年前にゴリラ、約490万年前にチンパンジーが人類から分岐したと考えられている。人類の特徴は他の動物と比べて知能が高いことだが、知能の発達には脳が大きくなることが必須である。チンパンジーの脳容積は400cc程度で現代人の成人男性の脳容積の平均は約1350ccである。初期人類から高度の知能を持った現生人類に進化する過程で、脳容積は3倍以上に増えた。このように脳の容積が3倍も増えた理由は、人類が動物性食料を多く摂取するようになったからである。脳組織の50から60%は脂質から構成されているからこのうち約3分の1はアラキドン酸やドコサヘキサエン酸のような多価不飽和脂肪酸である。アラキドン酸は必須脂肪酸で人間は体内で合成できない。ドコサヘキサエン酸は同じオメガ3系不飽和脂肪酸のアルファリノレン酸から体内で変換される。しかしその変換効率は極めて悪いので最近ではドコサヘキサエン酸も必須脂肪酸に分類されている。

脳の成長に必要なアラキドン酸とドコサヘキサエン酸は食事から摂取しなければならないが、この2つの脂肪酸は植物性食物には少ししか含まれていない。アラキドン酸は肉、ドコサヘキサエン酸は魚の脂に多く含まれている。ゴリラやオランウータンは基本的には雑食で昆虫や鳥類の卵や小型哺乳類など動物性食物も食べるが、主に果実や植物の葉や芽や根など糖質の多い食事である。氷河期の氷期の間もアフリカやアジアの暖かい地域にわずかに残っていた森林で生き延びたと思われる。その後も森に残ったから、人類のような進化をとげられなかったのかもしれない。人類が肉食になったのは、約250万年前から氷河期が始まったからである。約400万年~200万年前に生存したアウストラロピテクスは二足歩行を行うようになり、密林からより開けた草原で住み始めた。アフリカ東部や南部のサバンナの環境に適応し、歯が発達して硬い殻をもつ大きな種子や地下の根なども食べるようになった。食物性植物を中心にして、さらに小動物の狩猟や動物の歯肉や肉食獣の食べ残しから動物性食料を得るようになったのだ。このような食生活が、あるきっかけで変わっていく。

人類が狩猟を開始する直接のきっかけは、250万年ほど前に起こった気候や環境の変化である。このころから氷河期に移行し地球上の気温が低下していった。さらにアフリカのジャングルは縮小し草原やサバンナに変化していった。氷期の間は地球全体が乾燥し、降雨量が少なくなると大きな樹木は育たなくなり、草原が増えていく。そこに草食動物が増え、草食動物を獲物とする大型の肉食動物が生息するようになる。人類はその獣を狩猟して、食料にしてきたわけだ。動物以外にも、漁によって魚介類も多く摂取している。間氷期になって気候が暖かくなって樹木が成長すると木の実や果実なども増えるが基本的には肉や魚などの動物性の食料が半分以上を占めていたようだ。約250万年以降、4万年から10万年の周期で氷期と間氷期を繰り返している。最後の氷期が終わったのが約1万年前で現在は間氷期にあたる。

さらに160万年前くらいから人類は火を使うようになり、食物を火で加熱することによって栄養の吸収がよくなった。150万年前に住んでいたホモ・エレクトスは積極的に狩猟を行っていたようだ。このように初期人類の食事は植物性由来の糖質が多いものだったが、250万年くらい前から動物性食糧が増えるようになった。そして少なくとも150万年前くらいから農耕が始まる1万年まえくらいまでは、低糖質高たんぱくな食事をとっていたことになる。そのような食事が人類を進化させたのである。そして約1万年前に最後の氷河期が終わって地球が温暖化して農耕と牧畜が始まる。農耕によって穀物の摂取が増えた。現代人は糖質の摂取量は1日250~400グラム程だが、狩猟採集時代の糖質摂取量は1日10~125グラムと推定される。農耕が始まってから、成人の平均身長は減少しているという報告がある。また、骨粗しょう症や虫歯も増えている。そして、農耕が始まって人類の歴史の中ではじめて脳の重量が減少していることが報告されている。現代人の脳容積は、2万数千年前までヨーロッパに存在したネアンデルタール人の脳容積より10%程度小さいことが明らかになっている。その理由としてタンパク質や不飽和脂肪酸の摂取量の減少が指摘されている。穀物の摂取量が増えて糖質の摂取量が増えた分、肉や脂質の摂取量が少なくなったからである。

次号へ続く